お正月に食べるおせち料理。縁起物だということは知っていても、意味を詳しく知らない方が多いのではないでしょうか。

そこで今回は、おせち料理の由来や詰める中身について深掘りしてみましょう。

今まで知らなかったおせち料理の意味を理解すると、食べるときの意識も変わりますよ。

目次

おせちとは、弥生時代ごろに中国から伝来された、季節の節目を祝う「節」文化に由来するとされています。おせちは漢字で「御節」と表記し、平安時代ごろには、五節句(1/1、3/3、5/5、7/7、9/9)の日に「御節供(おせちく)」と呼ばれる特別な料理が神様に供えられていました。

元来の御節供の中身は、その土地で作られていた食物でした。その後、時代の移り変わりとともに少しずつ変化し、人々の暮らしが豊かになるにつれ、山の幸や海の幸をふんだんに盛り込んだ立派なごちそうに変化しました。

江戸時代には、現代のような「1年で一番大切な節目の日」=「お正月」に食べるごちそうとして確立されたと言われています。

また、お正月の三が日におせち料理を食べるのは、かまどの神様に休んでもらうという意味合いや、普段から忙しく家事をしている主婦に、年始の三日程度は休息をとってもらうという意味合いもあります。三日食べることが出来るよう、痛みにくく長持ちするように調理方法や味つけにも工夫されています。

おせち料理は、なぜ立派な重箱に詰められるのでしょうか。実は、おせちを重箱に入れるのは「めでたいことを重ねる」という意味で、縁起を担いでいるとされています。

重箱の段数は、本来は五段でした。しかし時代の流れによって変化し、今では二段・三段・四段のおせちも多く出回っています。

なお、重箱の段は上から「一の重(いちのじゅう)」「二の重(にのじゅう)」「三の重(さんのじゅう)」「与の重(よのじゅう)」「五の重(ごのじゅう)」と呼びます。「四」という数字は、縁起が悪いため忌み嫌われており、使用されません。

はじめてのおせち選びをお手伝いします!

通販おせちの選び方去年の人気おせちがわかる!

おせち検索ランキング

一の重は、一番上に来る段なので、お祝いにふさわしい祝い肴と、

お酒のつまみになる口取り(くちとり)を詰めます。

数の子はニシンの腹子のことです。卵の数が多いことから、子孫繁栄を願います。

原料のカタクチイワシが田畑の肥やしになり豊作になったことから、五穀豊穣を祈願します。「五万米」という漢字をあてることもあります。

黒は邪悪なものを遠ざける色です。また、「黒く日焼けするぐらいマメに働く」という意味もあり、勤勉さや健康を願う料理です。

煮たごぼうをたたいて開き、開運を招く料理です。まっすぐに根を張るごぼうのように、細く長く幸が続くことを願います。また、健康や豊作の象徴でもあります。

かまぼこは「日の出」を象徴する食べ物。色の紅白や、鶴などをかたどった飾り切りでめでたさを表し、赤は魔除け、白は清浄の意味もあります。

「昆布(こぶ)」は「よろこぶ」という言葉にかかるとされ、縁起が良い食べ物です。また、「子生」と表記して子孫繁栄の意味もあります。

書物の巻き物に形が似ていることから、知識が増えることを願います。

「金団」という漢字表記から、金運を招くとともに、「勝ち栗」という言葉があるように勝負運を願います。

黄身は金、白身は銀を表すとされる縁起物の料理です。二色(にしょく=にしき)であることから、「錦」という名前を冠したという説もあります。金銀の糸から錦の布を織れるという考え方により、「豪華」「宝」という意味も込められていると言われています。

ソラマメの一種を煮た料理です。福をたくさん呼び込むとしてお祝いの席にも使われます。

おせちの二の重には、縁起の良い海の幸や焼き物を詰めるのが特徴です。

「めでたい」に通じるもので、七福神の恵比寿様が持っています。色も形も立派で味もよいため、祝い事には欠かせないお魚。

「わかし→いなだ→わらさ→ぶり」と出世する魚である鰤を入れ、立身出世を願います。

海老を茹でると背中の部分がくるりと丸くなることから、「腰が曲がるまで長生きするように」という長寿祈願の意味があります。

高級食材である鮑は15~20年もの寿命があるとされ、不老長寿を願う料理です。

対の貝殻がぴたりときれいに合わさっていることから、夫婦円満や良縁を象徴します。ひな祭りのお吸い物にも用いられます。

鮑に似た貝で、「フクダメ」という別名を持ちます。福が溜まるようにという願いを込めます。

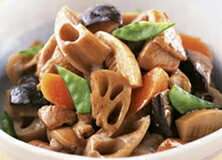

三の重には、山の幸を中心とした煮しめ(煮物)を詰め、 家族が仲良く結ばれるよう願います。

仏教では極楽浄土の池に蓮の花が咲いており、けがれのない植物とされます。また、穴がたくさんあり、将来の見通しがきくことを祈る意味もあります。

種芋に子芋がたくさん成る様子から、子孫繁栄祈願につながるとされています。

八つ頭(やつがしら)は里芋の仲間で、里芋と同じく子孫繁栄を願います。また、八つ頭という名前から、頭となって出世できるように祈願したり、「八」が末広がりなことから縁起も良いとされています。

見た目そのままですが、しっかりと根を張り代々続いていくように、と祈願する料理です。

大きな芽が出る=「芽出たい」、つまり「出世」に通じます。さらに、子株がたくさんつくため子孫繁栄の祈願にもつながります。

手綱を締めて心を引き締め戦いに備えるという意味があります。また、手綱の結び目が良縁や家庭円満を祈願します。

タケノコは生育スピードが速いことから、子どもの健やかな成長や家運の上昇、出世などを願います。

上記に挙げた根菜類などを鶏肉や人参や他の具材と一緒に煮ているため、家族仲を結ぶ意味を持ちます。

おせち料理の与の重には、

日持ちする酢の物などを詰めるのが一般的です。

大根とにんじんと生魚の酢の物(=生酢)。水引(みずひき、ご祝儀の包む紙などにかける帯紐のこと)をかたどっており、お祝いや平安・平和の意味を持ちます。

おめでたい菊の花の形に切ったかぶで、邪気払いや長寿祈願の意味を持ちます。

出世魚の小肌(別名:コノシロ)を使うことで出世を願う料理。また、クチナシで黄色く染めた粟で五穀豊穣を祈願します。

なまこを湯通しして酢に漬けたもので、形が俵に似ているため豊作を願います。

五の重は、年神様から頂いた福を詰めるためや、将来の発展の余地を残す「控えの重」として、空にしておくという考え方があります。その他、各段に詰め切れなかった予備の料理を補充用に詰める、家族の好みの料理を詰めるという場合もあります。

家庭や地域差があるので、母親や祖母に家ごとのお作法を確認してみるといいでしょう。

おせち料理の詰め方に迷ったらこちら!

おせち盛り付けガイドへ

ここまで五重の場合のおせち料理の詰め方と、それぞれの段・中身の役割、意味を解説してきました。

しかし、二段や三段・四段の場合は五段の場合と詰め方が異なります。また、地域や家庭によっても順番や内容が異なることがあるため、あくまでも参考までにご覧ください。

遠い昔に中国から伝わったおせち料理は、今では日本ならではの文化として根づいています。一つひとつの意味を知ると、より一層おせちを作ったり食べたりするのが楽しみになるのではないでしょうか。

新しい年の始まりに、家族みんなでおせちを囲んで団らんの時間を過ごしながら、1年の幸せと健康を願いましょう。

最近では洋風や中華のおせち、「スイーツおせち」と呼ばれる甘いものだけを詰めたおせち料理なども販売されています。ときには趣向を変えて、お店が作った味を楽しんでみてはいかがでしょうか?

楽天市場ではおせち特集を開催中!

おせち特集TOPへおせち料理はいつ食べるものですか?どういうものがありますか?

地域によって異なるようですが、おせちを食べ始めるのは元旦と大晦日の2パターンがあると言われています。

一般的には元旦から三が日に食べるのが主流ですが、大晦日に年越しそばもおせちも食べる地域もあり、家庭の出身地や土地によって違うようです。

しかし、「おせち」と言ってもお店によって様々。どのおせちがいいかな?通販でも大丈夫かな?と迷ってはいませんか?

そういうときは、楽天市場ならではのレビュー・口コミ高評価おせちや今年の売れ筋おせちを参考に選んでみてはいかがでしょうか?

今ですと、年内お届け可能おせちや早割おせち超早割おせちのご紹介もしています!

また、定番人気のおせちや洋風・中華おせち、有名店のおせち、解凍不要のおせちからショップ別の人気おせちランキングも用意していますので、お気に入りの一品を探してみてください。

通販でも安心してお召し上がり頂ける楽天市場のおせち料理で素敵な新年を迎えましょう。

おせちはどうやって選ぶものでしょうか?

初めてのおせち選びで迷うのはまず、おせちのサイズ。

1段のおせちや重段のおせち、大きいものから小さいものまでお店によってサイズがバラバラで、足りなくても余りすぎても困りますよね。

そういうときはまず人数別のおせち料理から選んでみませんか?

楽天市場のおせち特集では単身者向けや少人数世帯向け(2~3人前・3~4人前)、人数の多いご家族や複数世帯向け(4~5人前・5~6人前)、そして親戚一同でお召し上がりになる方向けまで、人数別のおせちをご紹介しています!

「うちの家族にはどのサイズを用意したらちょうどいいのか」で迷ったら、安心してお召し上がり頂ける楽天市場のおせち特集で探してみましょう♪

おせち料理には何がありますか?それぞれの意味は?

伝統的なおせち料理の重詰めには五段重を使いますが、近年では三段重がよく利用されていて、重箱は上から順に一の重、二の重、三の重、与の重、五の重と数えます。

それでは、それぞれの重箱には何が入っているのでしょうか?

壱の重「祝い肴(ざかな)」には数の子や黒豆・田作り・たたきごぼうなどが入り、弐の重「口取り」には紅白かまぼこや伊達巻き・昆布巻き・栗きんとん・紅白なます・菊花かぶ・チョロギなどが入ります。

また、参の重「焼き物」には海老のうま煮やぶりの照り焼きなどの海の幸中心の焼き物が、最後に与の重「煮物」には山の幸が中心の筑前煮などの煮物が入ります。

おせちの由来と意味が分かったら、失敗しないおせちの選び方や冷凍おせちと冷蔵おせちの違いのご紹介もしておりますので、合わせて是非チェックしてみてください。

おせちの意味・

選び方ガイド

おせち料理の伝統から、一品一品の意味・由来やおせちの選び方など、おせち料理についてまるっと知れるガイドです。

おせち料理の意味

おせち料理の意味とは?中身で使う具材の種類も一覧で解説!

初めての通販おせちの選び方

ネット通販でおせちを購入検討中の方必見!おせち選びのポイントをご紹介します。

「冷凍おせち」と

「冷蔵おせち」の違い

意外と知らない冷凍・冷蔵おせちの違い。楽天市場のおせち店舗様直伝の解凍方法も!

おしゃれに見える!

おせちの詰め方

おせちをきれいに見せるための詰め方や、おしゃれ感を高めてくれるアイテムなどをご紹介!

定番人気や高評価など、今年のとっておきが見つかります

特典付きやキャラクターなど気になるテーマから探せます

人数から選ぶ

予算から選ぶ

※本企画に参加しているショップまたは指定商品で絞り込んだランキング情報です。

※ランキングデータ集計時点で販売中の商品を紹介していますが、このページをご覧になられた時点で、価格・送料・ポイント倍数・レビュー情報・配送対応の変更や、売り切れとなっている可能性もございますのでご了承ください。

※掲載されている商品内容および商品説明のお問い合わせは、各ショップにお問い合わせください。