親戚・家族

お中元とは?マナーと意味を解説

お中元は相手に日頃の感謝をこめて贈るもので、日本で始まったのは室町時代からと言われています。その在り方も時代と共に徐々に変化してきました。そもそもお中元って?込められている意味、お歳暮との違いなどを紹介します。お世話になったあの人へ日頃の感謝の気持ちを夏ギフト・お中元と一緒に伝えよう。

※掲載アイテムのうちエリアや配送日によっては送料無料でない場合がございます。詳しくは、商品ページならびに配送情報欄をご確認の上ご注文ください。

※配送環境にご配慮いただき、なるべく1回での受け取りを考慮したご注文にご協力ください。

配送の負担軽減のために

日頃お世話になっている方へ、感謝の気持ちを込めてお中元やお歳暮を贈っている方は多いと思います。

お中元もお歳暮も、季節の挨拶としてギフトを贈り合う日本の習慣のひとつですが、何が違うのかをご存知でしょうか?

今回は、お中元とお歳暮の違いや、贈る際のマナー、おすすめのギフトを紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

お中元とお歳暮の違いとは?

まずは、お中元とお歳暮の違いについて見ていきましょう。

お中元とお歳暮、それぞれの由来

お中元はもともと、中国由来の文化で、旧暦7月15日は「中元節」といわれていました。中元節は死者の日という意味があるのですが、中元節が日本に伝わる際、ちょうど日本の盂蘭盆会(うらぼんえ)と重なり、2つの行事が混ざって内容が少しずつ変化し、現在のような、夏に贈り物をして感謝を表す行事になりました。

一方、お歳暮は、日本古来の風習が由来とされています。お歳暮は、年の暮れに行われる「御霊祭」のお供え物として贈られていたものです。

お供え物を婚家に贈ったり、一族の本家に持ち寄ったりしていた習慣が変化し、お世話になっている方へ贈り物をする、現在のお歳暮へと変わっていきました。

お中元とお歳暮を贈る時期

お中元とお歳暮は、前述のように、それぞれお盆頃と年末におこなわれる習慣です。お中元は夏の贈り物、お歳暮は年末の贈り物と認識している方もいらっしゃるかもしれませんが、地域によっても贈る時期が異なります。

お中元は、東日本では7月上旬~15日に贈りますが、西日本では7月中旬~8月15日に贈るのが一般的といわれています。もっと細かく地域を見ていくと、さらに分類されるので、贈り先が遠方の場合は注意しましょう。

お歳暮も、東日本が11月下旬〜12月20日前後で、西日本は12月13日〜20日前後と、お中元と同じように、東日本が前半で西日本が後半になる傾向があります。

お中元とお歳暮で贈る品物

お中元とお歳暮は贈る季節が違うので、贈る品物も変わってきます。

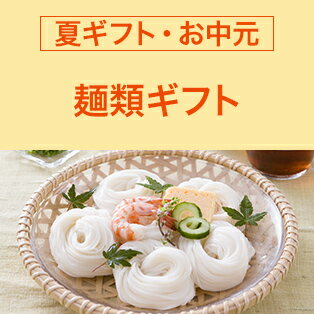

お中元は真夏の暑い時期に贈るものなので、ビールやジュースなどのドリンク類の人気が高いです。そうめんのような夏の風物詩の食品や、ゼリーなどの涼しげな食品、すいかなどの旬のフルーツも定番です。

一方でお歳暮は、年末の時期に贈ります。年末年始は親戚が集まる時期なので、大勢で楽しめる品物の人気が高い傾向にあるようです。蟹やふぐなどの海産物は、寒い時期に美味しい鍋料理に最適です。肉類も嫌いな人が少なく、家族揃って楽しむことができます。

お中元を贈る際に気をつけたいマナー

お中元は日頃の感謝を伝える贈り物ですが、さまざまなマナーに注意することも必要です。ここからは、お中元を贈る際に気をつけたいマナーについて見ていきましょう。

熨斗(のし)の選び方

お中元の品物は、熨斗紙で包む必要があります。お中元に使う熨斗の選び方にも、決まりがあるので注意しましょう。

お中元は何度繰り返してもよいことのため、水引の形は何度もほどいて結び直すことのできる、蝶結びのものを選びます。慶事の贈り物なので、紅白の色の5本結びのものを使いましょう。

熨斗の包装は、品物に熨斗を掛けてから包装紙で包む「内のし」と、品物を包装紙で包んでから熨斗を掛ける「外のし」があります。宅配便で送る際は、熨斗が破損しにくい「内のし」を選ぶとよいでしょう。直接持参して手渡しをする際は、「外のし」が一般的とされています。

熨斗(のし)の書き方

熨斗には、贈り物であることを表す「表書き」を書く必要があります。

表書きは、毛筆を使用することが望ましいです。濃い色の墨で、楷書体を使って縦書きで書きましょう。

水引で分けられた上段には「御中元」「お中元」、下段にはやや小さめの文字で自分のフルネームを書きます。連名で贈る場合は、目上の人が一番右に来るように順番に並べましょう。熨斗に記載する人数は3名までが一般的で、4名を超える場合は代表者の名前を中央に書き、その左に「他一同」などと添えます。

同じ立場の人で贈る場合は五十音順に、夫婦連名で贈る場合は、男性を右側、女性を左側に書きましょう。

お中元の渡し方

お中元は本来、直接持参して手渡しするのがマナーとされていますが、遠方に住んでいて訪ねるのが難しかったり、多忙で予定が合わせられなかったりするケースが増えてきたため、宅配便で送る方も多いです。

持参して手渡しする場合は、訪問する前に、相手に連絡して「夏のご挨拶に伺いたい」などと伝えます。「お中元を渡したい」のような、直接的な表現は避けたほうがよいでしょう。

また、早朝や夜間、食事どきなど、相手の迷惑になる時間は避けるのが望ましいです。ただし相手が日時を指定してきた場合は、その限りではありません。約束した時間より早く訪ねるのは、急かしてしまう印象を与えてしまうので、時間ぴったりかやや遅いくらいに到着するようにしましょう。もちろん、大幅な遅刻は厳禁です。

宅配便で送る場合は、品物を発送するよりも先に、まず送り状を郵送しましょう。季節の挨拶を述べる他、「お中元を送ったこと」や「いつ頃届くか」といったことを伝える役目があります。

配送時に相手が不在だと、再配達の手間を取らせてしまうだけでなく、冷蔵や冷凍のものは、品物の鮮度が落ちてしまう可能性が高いです。そのため、事前に在宅日時を確認しておくとよいでしょう。

お中元を贈る際に注意したいこと

喪中や忌中はお祝い事を避ける期間とされていますが、お中元を贈っても大丈夫か悩む方も多いと思います。

喪中であってもお中元を贈ることは問題ありませんが、四十九日をすぎた忌明けの時期に贈るようにするとよいでしょう。また、熨斗は水引がないものや、熨斗のない白い無地の紙を利用しましょう。お中元を贈る時期が忌明け前のときは、時期を遅らせ、「暑中御見舞」や「残暑御見舞」として贈ります。

お中元を贈るのをやめたいときは、「暑中見舞い」や「残暑見舞い」に挨拶状に贈答をやめる旨を記載して送りましょう。いきなり贈らなくなると、毎年贈られてきていた方からすると、突然連絡が絶え、なにかあったのかと心配になってしまうかもしれません。

お中元の金額相場は?

お中元の金額相場は、贈る相手との関係性によって変わってきます。

家族や親戚に贈る場合は、3,000円~5,000円くらいが目安です。友人や知人は、3,000円前後が一般的です。ビジネス関係の付き合いではないため、贈られても負担にならない、価格が抑えめの品物を贈るケースが多いです。

一方、お世話になった上司や仕事関係の取引先の方などに贈る場合は、10,000円を上限に少し高めに予算を取る方が多いです。

| 贈る相手・関係性 | 予算相場 |

|---|---|

| 親戚(両親・義実家・兄弟) | 3,000円~5,000円程度 |

| 友人・知人 | 3,000円程度 |

| 上司や仕事関係の方 | 10,000円程度 |

お中元はその年だけに贈るものではなく、毎年贈るものなので、理由もなく品物の金額が大きく変わるのは、マナー違反とされています。

毎年贈っても、負担にならない範囲で選ぶと良いでしょう。

お中元の選び方や避けた方がよいギフトとは?

お中元に贈るギフトは、食品や日用品など、さまざまな種類があります。相手が喜ぶものを選べばよいとされていますが、避けた方がよいものもあります。お中元ギフトの選び方について見ていきましょう。

相手の好みや家族構成によってギフトを選ぶ

贈るのを避けた方がよいギフト

反対に、贈るのを避けた方がよいギフトもあります。理由とともに紹介するので、これらのギフトは贈らないように注意してください。

| 避けた方がよいギフト | 理由 |

|---|---|

| 刃物(包丁、ナイフなど) | 縁を切るという意味がある |

| 履物(靴、スリッパなど) | 踏みつけるという意味があり失礼にあたる |

| 衣類(特に肌着・下着) | 着る物にも困っているので施しで 贈ったと連想させる |

| ハンカチ | 漢字で書くと「手巾=てぎれ」となり、 縁を切るという意味がある |

| 櫛 | く=苦 し=死を連想させ縁起が悪い |

| 筆記具、時計 | 勤勉を推奨する意味があるため、 目上の人に贈るのは失礼にあたる |

また、お中元のギフトとして人気のある食品でも、冷凍・冷蔵商品を贈る際は注意が必要です。保存できる場所が限られるため、量が多いと冷蔵庫や冷凍庫の幅を取ってしまい、迷惑になってしまうことがあります。贈る前に、相手に確認を入れた方がよいでしょう。

お中元におすすめのギフト

最後に、お中元におすすめのギフトを紹介します。

アイスクリーム

冷たいアイスクリームは、暑い夏に贈るお中元に人気の高いギフトです。普段買わないような高級ブランドからもお中元用のアイスクリーム詰め合わせが数多く販売されており、パッケージも華やかな物が多いため見栄えもよく、贈り物に最適です。

うなぎ

栄養価が高いうなぎは、夏バテ防止や疲労回復の効果があると言われており、まさにお中元にぴったりのギフトと言えるでしょう。高級食材の印象も強いので、上司や先輩など、目上の方に贈っても喜んでもらえることでしょう。

総菜(お茶漬け、おつまみ)

開封したらすぐに食べられるお惣菜は、さまざまな種類がセットになっているものが多く、好みに合わせて選びやすいギフトです。特に高級食材を使用したお茶漬けやおつまみは、本格的な料亭の味が自宅で楽しめ、いつもの食卓を少し贅沢に彩ってくれます。

お中元のマナーを守って、日頃の感謝を伝えましょう

お中元とお歳暮の違いや、贈る際に気をつけたいポイントなどを紹介しました。

お中元は、お世話になっている方に、感謝の気持ちを伝えるために贈るものです。せっかく贈り物をしても、マナーを守らなければ、かえって失礼になってしまいます。

お中元を贈る際にはマナーに注意し、今後もよい関係を続けていけるよう、相手に喜んでもらえる贈り物を探してみてください。

お中元にまつわる疑問や悩みを解決!

-

お中元と夏ギフトで悩んでいます。どういうものがおすすめですか?

夏のご挨拶とも言われるお中元。

お世話になっている相手に日頃の感謝、これからも変わらずよろしくお願いしますという気持ちをこめて贈るものなので、何かしら慎重になりがちですよね。

例えば暑い季節にぴったりなアイスクリームやジェラート、ゼリーは家族構成や好みに関係なく、誰にでも喜ばれているものになります。

また、個包装が嬉しい洋菓子、和菓子やビールに関しても、昔ながら人気のある品です。

相手の好みにもよりますが近年はスタミナ回復にいい牛肉や夏にぴったりなフルーツ詰め合わせ、ビールとセットで贈られることが多い海の幸などがお中元ギフトとして人気が上がってきています。

お中元は相手を思いやるギフトなので、直接欲しいものを聞きにくい相手や、趣向が不明の場合は楽天のお中元・夏ギフト特集を参考に、人気の品や評価の高い品、話題の品を参考にしてみてください。 -

皆さんが贈る、お中元と夏ギフトの予算が知りたいです!

お中元を贈るとき、いくらくらいのものが妥当なのか迷う人も多いでしょう。

贈る相手によってもお中元の金額は変わってくるしでしょうし、単純に高ければ高いほどいいというわけでもありません。

一般的には3,000円~5,000円が金額の目安でして、特別お世話になった人や贈り先の人数が多い場合は10,000円前後になることもありますが、実際個人宛に10,000円以上のものが届いたら負担に感じる人が多いようです。

楽天市場のお中元・夏ギフト特集では、人気の3,000円以上~4,000円未満のギフトと4,000円以上~5,000円未満のギフトをそれぞれご紹介しています。

相手別の親戚・家族向け、職場・取引先向けのプレゼントもご紹介しているので、相手様に会わせて、是非ぴったりのギフトを探してみてください! -

そもそも、お中元とはなんでしょう?

お中元は「年明け~中元までの半年間お世話になりました」という感謝や「暑い夏にお体大丈夫ですか」という気遣いの意味が込められていて、関東なら7月初旬~7月15日まで、関西なら7月下旬~8月15日までに贈るのが一般的です。

(お中元の時期・期間について詳しい情報はこちらをクリック)

「年明け~歳の暮れまで1年間お世話になりました」という感謝と「来年も1年よろしくお願いします」という新年の挨拶が込められいてるお歳暮とはとても似ていますね。

地域によって贈る時期に差があり、注意が必要なお中元。

お中元をお送りするときの挨拶や、お中元をもらったときのお礼など、お中元・夏ギフト特集ではマナーや豆知識も紹介していますので、こちらを参考に日ごろの「ありがとう」を伝えてみてください。

もっと詳しく!夏ギフト・お中元検索

人気の定番ギフトから選ぶ

スイーツ・果物ギフト

グルメギフト

飲料・生活用品ギフト

予算から選ぶ

夏ギフト・お中元注目キーワード

リアルタイムランキング

※本企画に参加しているショップまたは指定商品で絞り込んだランキング情報です。

※ランキングデータ集計時点で販売中の商品を紹介していますが、このページをご覧になられた時点で、価格・送料・ポイント倍数・レビュー情報・配送対応の変更や、売り切れとなっている可能性もございますのでご了承ください。

※掲載されている商品内容および商品説明のお問い合わせは、各ショップにお問い合わせください。