ライフラインが止まっても備えがあれば安心!楽天市場では生活必需品から最新防災グッズまで取り揃えています。この機会に防災を学び対策を進めましょう。

※本企画に参加しているショップまたは指定商品で絞り込んだランキング情報です。

※ランキングデータ集計時点で販売中の商品を紹介していますが、このページをご覧になられた時点で、価格・送料・ポイント倍数・レビュー情報・配送対応の変更や、売り切れとなっている可能性もございますのでご了承ください。

※掲載されている商品内容および商品説明のお問い合わせは、各ショップにお問い合わせください。

何を準備したらいいか分からない…そんな時に便利なのが防災セット。

1人用から複数人用まで、必要な人数に合わせて備えることができます。

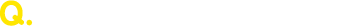

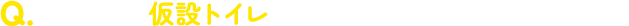

電気・ガス・水道が停止してしまうと、いつもの暮らしに大きな支障があります。

災害時のシチュエーションを想像しながら、必要なものを備えましょう。

カップ麺や粉末スープなどお湯を注ぐだけで食べられるレトルト食品も備蓄には有効ですが、

温めなくても食べられる非常食も重宝します。

電気・ガスが止まってしまうと、調理ができなくなることも想定して備えましょう。

日常で使用し、災害時にも使えるものを「ローリングストック」としてバランスよく備えることも大事です。(※2)

災害が起きたら、危険から身を防ぎ、いのちと家族を守ることが最優先です。

家の安全対策をしておけば、家具の転倒によるケガを防ぐことができます。

※本ページの一部のコンテンツは以下のホームページの内容を一部抜粋・加工して作成しています。