小学生に渡すお小遣いの相場は?渡し方や注意していることを調査!

2022/5/19

この記事では、小学生に渡すお小遣いの相場や渡し方について紹介しています。小学生のうちからお小遣いを渡して、お金を管理する練習をしておくことは大切です。渡すときに注意していることなども実際に聞いているので、ぜひ参考にしてみてください。

小学生の子どもがいるご家庭では、お小遣いの金額や渡し方に迷うことも多いと思います。この記事では、小学生へのお小遣いの相場や渡し方、注意点についてご紹介します。

目次

小学生に渡すお小遣いの平均金額は?

まず、金融広報中央委員会が2015年に行った調査(※)をもとに、小学生に渡すお小遣いの平均金額を、低学年・中学年・高学年に分けてご紹介します。

| 相場(最頻値) | 最も多い金額 | 次に多い金額 | 平均値 | |

|---|---|---|---|---|

| 低学年 | 500円 | 500~700円 | 100~200円 | 1,004円 |

| 中学年 | 500円 | 500~700円 | 1,000~1,500円 | 864円 |

| 高学年 | 500円 | 500~700円 | 1,000~1,500円 | 1,085円 |

参考:「子どものくらしとお金に関する調査」(第3回)2015年度調査

低学年の場合

低学年のお小遣いの平均金額は、1,004円となっています。

ただし、最も多く回答された金額は500~700円未満(22.6%)であり、100円~200円ほどの少額の回答も多くみられました(16.5%)。

平均値が高めになっているのは、家庭によって金額のばらつきが多いためと考えられます。そのため、低学年のお小遣い相場(最頻値)は、500円ほどという結果になっています。

お小遣いを渡す頻度は、「ときどき」と回答した家庭が最も多く、月に1度、決まった額を渡す家庭は1割強と少なめです。低学年ではまだ計画性をもってお金を使うことは難しいため、お出かけの際などに少しずつ渡すという家庭が多いようです。

中学年の場合

中学年のお小遣いの平均金額は864円、お小遣い相場は500円ほどという結果です。

低学年と同様、500~700円の金額を渡している家庭が最も多く(25.8%)、次に1,000~1,500円が多くなっています(18.9%)。

中学年ではある程度の計算能力が身に付いていることもあり、お金の計算ができるようになっていきます。そのため、低学年のころより少し多めの金額を渡す家庭も多くなる傾向です。

高学年の場合

高学年のお小遣いの平均金額は、1,085円です。

高学年でも、500~700円の金額を渡している家庭が最も多く(37.9%)、次に1,000~1,500円が多くなっています(29.5%)。

お小遣いを渡す頻度も月に1度などと決める家庭が増え、渡す金額も増加する傾向にあります。

相場としては高学年も500円ほどとなりますが、高学年の場合は、お金を計画的に使える年齢のため、多く渡す家庭も多くなっていきます。

なかには、多めに2,000~3,000円程度を渡し、必需品もそこから計画的に購入させるという家庭もありました。文房具などの必需品の購入費をお小遣いに含めるかどうかでも、金額には差が生まれそうですね。

小学生にお小遣いを渡すメリット・デメリット

お子さんが小さいうちは、お小遣い自体を渡すかどうかを迷ってしまいますよね。そこで、ここではお小遣いを渡すことのメリット・デメリットをご紹介します。

小学生にお小遣いを渡すメリット

小学生のうちからお小遣いを渡すことの大きなメリットとしては、お金の管理能力・計画性が身に付くことがあげられます。

欲しいものを手に入れるためにはお金を計画的に管理していく必要があるため、自然と「自分でお金を管理する」力が身に付きます。

また、お小遣いを通して、お金の価値や仕組みを理解させられることも大きなメリットです。将来に備え、今のうちからお金について学んでおくことは重要といえるでしょう。

お小遣いの渡し方には月額制や報酬制がありますが、報酬制にすることで家事や勉強への意欲を育てることもできます。

小学生にお小遣いを渡すデメリット

小学生にお小遣いを渡すデメリットとして、「お金は親がくれるもの」という意識が定着してしまうことがあげられます。

特に、定額制でお小遣いを渡す場合には、無条件に毎月お金をもらうことになるため、そうした意識が定着しやすくなります。このような意識が定着してしまうと、お金を大切にする気持ちが育ちにくくなるため注意が必要です。

また、ルールを決めずにお小遣いを渡した場合には、お金の貸し借りなどのトラブルに発展する可能性も考えられます。

なお、こうしたデメリットは、管理方法やルールをしっかり伝えることで解消できます。お小遣いを渡す前に、きちんと家庭のルールを決めておきましょう。

小学生にお小遣いはどう渡す?

お小遣いを渡しはじめる前に、渡し方や渡す頻度、ルールなどをまず決めましょう。ここでは、小学生にお小遣いを渡しはじめる前に決めておくべきことを3点ご紹介します。

お小遣いの渡し方を決める

お小遣いの渡し方には、以下のようにいくつか種類があります。

【報酬制】家事や勉強を頑張ったご褒美としてあげる方法

【都度制】必要な時に渡す方法

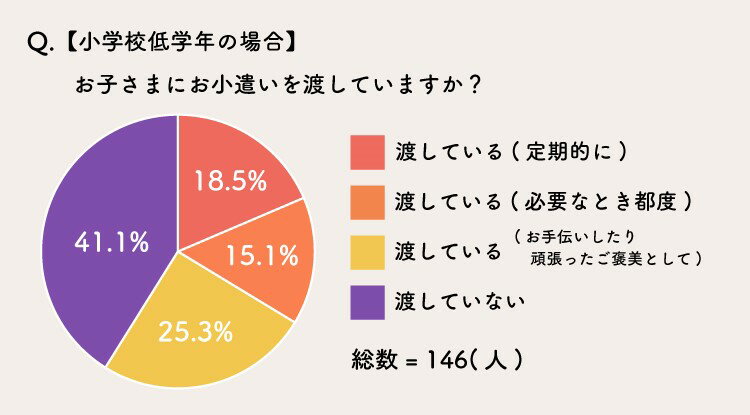

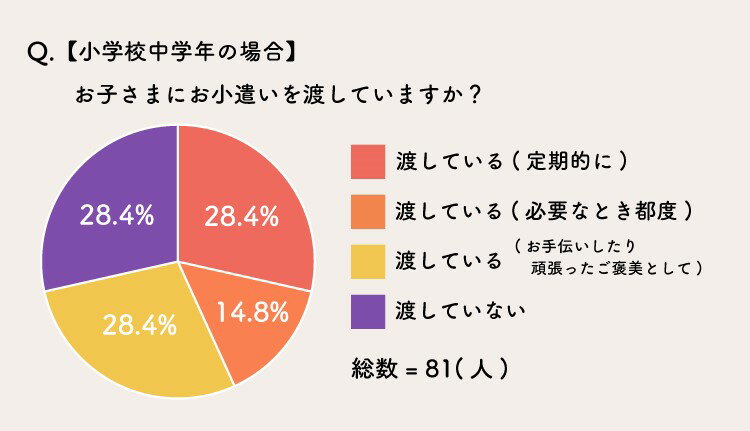

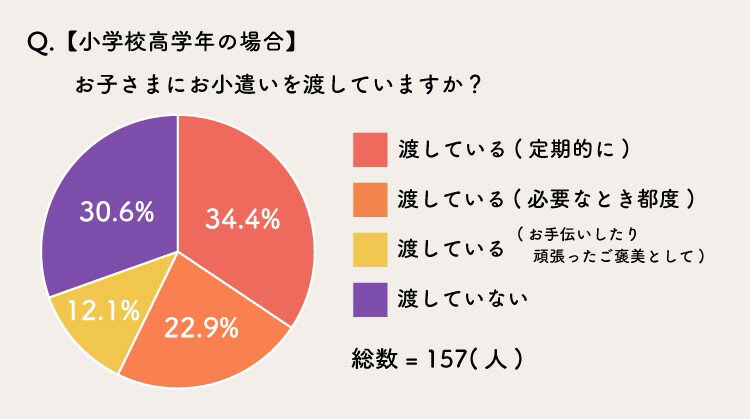

今回「Mama's Life」では、楽天ママ割会員の方に向けて、子どもへのお小遣いの渡し方に関するアンケートを実施!お小遣いの有無、渡し方に関する質問に寄せられた回答をご紹介します。

【楽天ママ割メンバー対象アンケート】

期間:3/7 ~ 3/11

回答者全体(N=1,000)

小学校低学年から高学年に上がっていくにつれ、お小遣いを渡している人の割合、さらには、お小遣いを定期的に渡している人の割合が増えていくことがわかります。

お小遣いの渡し方を決められないときは、育てたい能力からお小遣いの渡し方を決めるといいでしょう。

・お金の大切さを教えたい ⇒ 【報酬制】がおすすめ

・プレゼン力を鍛えたい ⇒ 【都度制(プレゼン制)】がおすすめ

それぞれの渡し方の詳細は、以下の通りです。

・定額制

定額制ではお小遣いの範囲でやりくりしなければならないため、計画性が身に付きやすくなります。定額制と報酬制を組み合わせる方法もおすすめです。

・報酬制

報酬制とは、労働の対価としてお金を渡す方法。お風呂洗い30円、机拭き10円などと金額を決め、お手伝いの内容に応じてお小遣いを渡します。この方法だと、自分が働くことでお小遣いを得ることができ、お金の大切さが理解しやすくなります。お手伝いをすると親からも感謝されるため、自尊心を育てやすくなるメリットもありますよ。

・都度性(プレゼン性)

都度制(プレゼン制)とは、「これが欲しい」という要求を親にプレゼンし、親を説得できればお小遣いをもらえるという方法です。この方法では、理由や根拠を言葉にして伝える力(プレゼン力)を鍛えられます。

家庭の方針や、子どもの性格に合った方法を取り入れてみてください。

お小遣いを渡す頻度を決める

お小遣いを渡しはじめる際は、お小遣いを渡す頻度を決めておきましょう。

楽天ママ割メンバーに聞いたアンケートの結果では、低学年~高学年に共通して、お小遣いを渡す頻度は「1か月に1回」が最も多い回答でした。給料制のように1か月がんばったご褒美としてあげるほか、月に1度と決めることで、家計の管理がしやすいというメリットもあるようです。

少数の回答では、「月に4回」と小分けにして渡す方や、「習い事のテストに合格したとき」「成績表をもらうとき」など、成果に応じて渡す方も見られました。

お小遣いのルールを決める

お小遣いを渡しはじめる前には、必ずルールを決めておきましょう。ルールがあいまいだと、お金のトラブルが発生したり、管理能力を育てられなくなったりしてしまいます。

例えば、以下のようにルール設定してみてはいかがでしょうか。

・友達とお金の貸し借りはしない

・前借りはできない

・文房具は親が買うが、キャラものはお小遣いから買う

・買う前に欲しい「理由」を話す

家庭ごとに金額や状況は違うため、どうすればトラブルなく必要な力を育てられるかを考えてルールを決めていきましょう。

ポイントは、親もルールを守ることです。子どもに泣きつかれたからといって、ルールを変更してしまっては、「管理ができなくても親が助けてくれる」「泣けばお金をもらえる」など、マイナスの学習をしてしまうかもしれません。

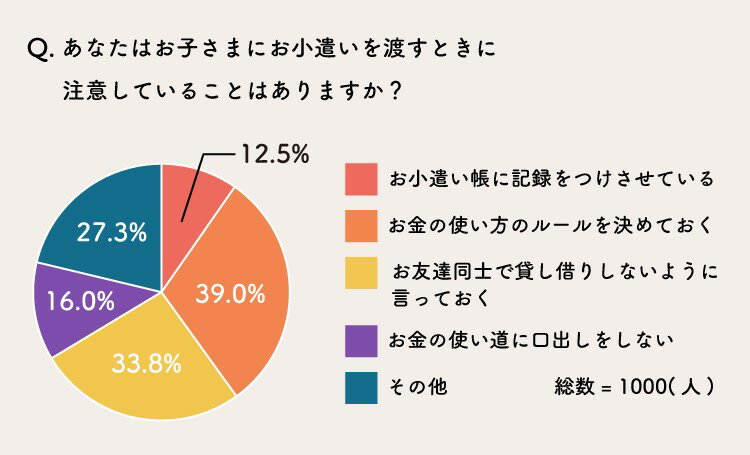

小学生にお小遣いを渡すときに注意すること

最後に、お小遣いを渡す際の注意点をご紹介します。楽天ママ割メンバーに聞いたアンケート結果では、渡すときに注意している方が最も多かったのは、「お金の使い方のルールを決めておく」ということでした。

親側の注意点としては、以下の3つのポイントを意識することがおすすめです。。

・口出しをあまりしないようにする

・管理方法を決めて使い道を把握する

・お金の大切さを伝える

それぞれ詳しくご紹介します。

ポイント①口出しをあまりしないようにする

まず、お小遣いの使い道について口出しをしないよう注意しましょう。

お小遣いは子どもが自由に使えるお金であり、使い道も自由です。たとえ失敗したとしても、そうした失敗から学び、計画性を身につけていくもの。親が口出しをしすぎては、管理能力が育たなくなってしまいます。

ポイント②管理方法を決めて使い道を把握する

お小遣いは渡しっぱなしにせず、どう使っているかを把握しておくことが大切です。子どもにお金を渡して放置してしまうと、知らないうちに友達とお金の貸し借りなどでトラブルになっていた……などという事態にもなりかねません。

お小遣いを使うときは親に申告させるなど、ルールを決めて使い道を把握しましょう。解決策として、お小遣い帳を使う方法がおすすめ。お小遣い帳をつけることで大人も子どもも管理がしやすくなります。

ポイント③お金の大切さを伝える

最後に、お小遣いをただ渡すのではなく、お金の大切さ、貯金の大切さをしっかり伝えていきましょう。

お金はこの社会で生きるうえで必要なものです。お金が手に入る背景や、お金がないとどうなるのかなど、日々の生活のなかで大切なことを伝えていってくださいね。

【ママ・パパ必見】お得な特典が盛りだくさん!無料の楽天ママ割に登録を♪

小学生のうちからお金の管理をさせることで、将来の生活にきっと役立つはず。お小遣いをはじめる前はルールを決めて、将来に役立つお小遣い制度を取り入れましょう。

最後に、楽天ママ割についてご紹介させてください。楽天ママ割は、無料登録するだけでポイントがたまりやすくなるお得なシステムです。楽天市場でのお買い物がとってもお得になりますよ!

さらに、毎月エントリーするだけで、子どもの年齢に合わせたサンプルボックスが当たるチャンスも! ぜひ楽天ママ割を賢く利用してみてくださいね。

この記事をシェア

関連キーワード

関連記事

-

小学生にスマホを持たせるのは早い?メリット・デメリットや注意点を紹介!

2022/01/21

-

小学生の夏休みの自由研究おすすめテーマ14選【先輩ママ・パパに調査】

2022/06/17

-

知育玩具(おもちゃ)を選ぶポイントは?0歳~小学生へのおすすめ商品も紹介!

2020/04/13

人気のキーワード

PICK UP

-

【公式】メリットがいっぱい!楽天経済圏のカンタンな始め方

2024/1/10

-

【公式】楽天ママ割とは?お得な特典から使い方まで全解説

2023/2/24

-

楽天ふるさと納税のやり方は?初心者向けに手続きの流れを解説

2022/12/2

-

楽天ダイヤモンド会員とは?メリット・特典や条件について解説!

2024/1/31

SPECIAL

-

【公式】楽天ママ割とは?お得な特典から使い方まで全解説

2023/2/24

-

楽天ダイヤモンド会員とは?メリット・特典や条件について解説!

2024/1/31

-

保存版!楽天経済圏とは?楽天ポイントでお得に暮らす完全ガイド

2024/1/10